今日の質問は、「身体の疲れやすさと 骨は関係ありますか?」だよ。

骨と疲れやすさってどんな関係があるんだろう。

体の疲れと骨は関係があるよ。それは、ぼくらが普段どうやって体を支えているかを考えるとわかってくるよ。

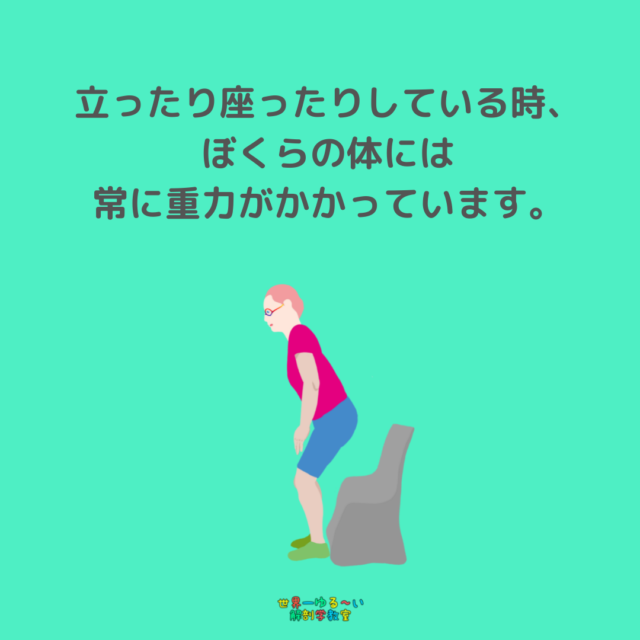

ぼくらが生きている地球には、重力というのがあるよね。だから、ぼくらが立ったり座ったりしているときは、何もしてないようつもりでも、いつもこの重力が体にかかっているんだよ。

確かにそうだよね。授業中や電車なんかで居眠りしちゃうと、ガクっとなって重力がかかっているのがわかるよね。

そうだね。この重力の中で体がふにゃっとつぶれないようにするために、2種類の体を支える方法があるんだ。

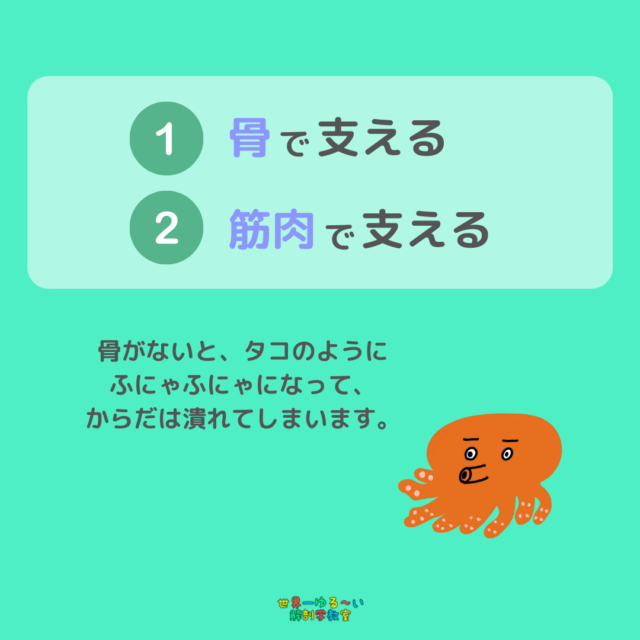

1つ目は、骨で支える!

2つ目は、筋肉で支える!

そういえば、骨がないタコは、海からでちゃうと、ふにゃっとなってるよね。

そうだね。同じように体を支えるときに、筋肉や骨が必要だけど、一番大事なのは、骨なんだ。

骨は、筋肉より硬くて、体を支えるのが得意なんだよ。家の柱をイメージすると分かりやすいよね。

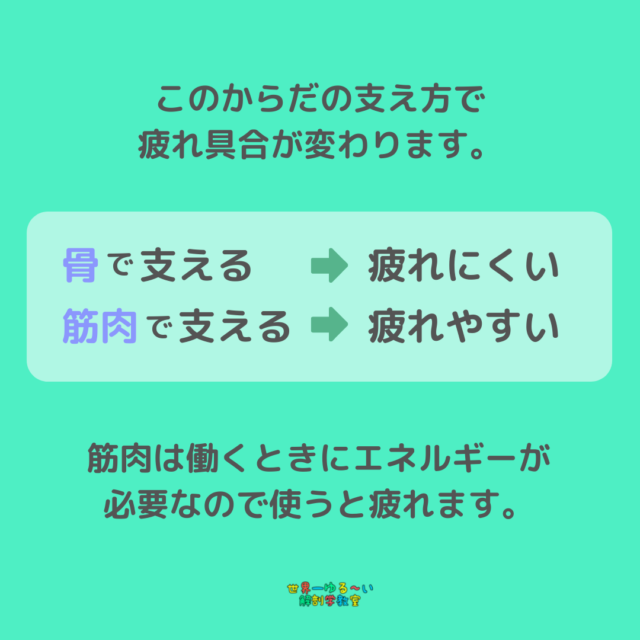

そして、この骨の使い方で疲れやすさが変わってくるんだ。

筋肉は働くときにエネルギーを使うから使えば疲れちゃうよね。でも、骨は疲れない。

だから、骨で支える方が体は楽なんだよ。

なるほど。確かに、骨が支えてくれると、まわりの筋肉は支える必要がなくなるよね。

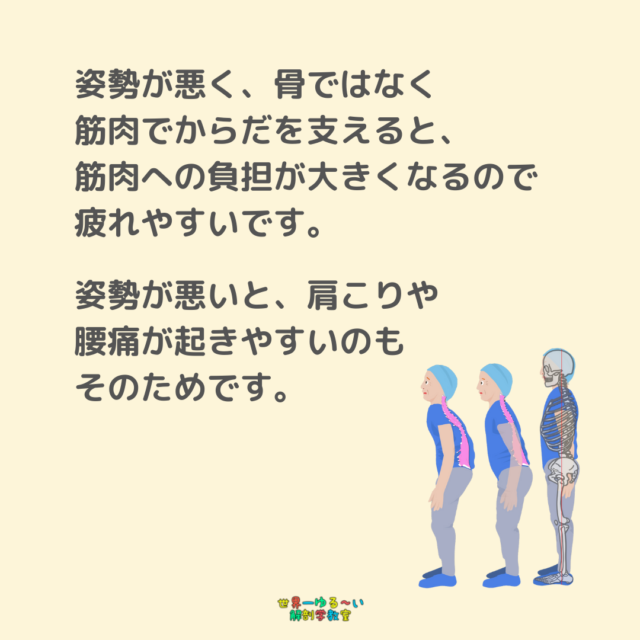

このことがわかってくると、いい姿勢というのがどんな姿勢かも考えることができるようになるんだ。

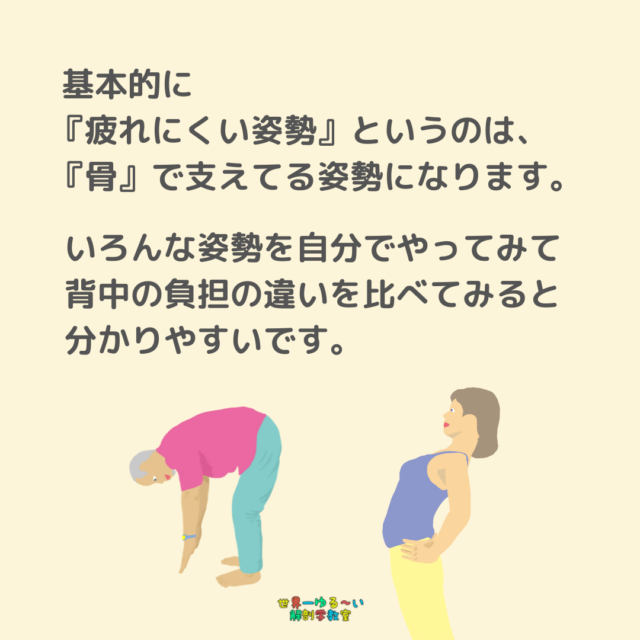

普段の生活の中では、無駄なエネルギーを使わない方が楽だから、基本的には骨で支える姿勢がいい姿勢と言われることが多いんだ。逆に、筋肉で支えている姿勢は、肩こりや腰痛などにつながりやすいことが多いよ。

いろんな姿勢を骨や筋肉をイメージしながら、骨で支えてみたり、筋肉で支えてみたりして、いつもとの違いを感じてみると面白いよ。骨で支える感覚や、体の使い方がわかってくると、肩こりや腰痛の予防にもなるからぜひ、やってみてね。

面白そうだね。やってみよう!!

次回の質問コーナー 5問目は「解剖学を勉強したいけど、何からしたらいいかわかりません。まずは何からやるべきでしょうか😭」だよ。

おっ、次回は解剖学の勉強の仕方についてか。これは知りたいわ!